☆第70回大田区【春季】剣道大会案内

下記の通り開催致しますので、多数の方がご参加下さいますようご案内申し上げます。

(1)日 時:平成29年6月25日(日)午前9時00分開場

(2)場 所:大田区総合体育館メインアリーナ(大田区東蒲田1-17)

◎京浜急行「梅屋敷駅」下車徒歩約3分

※JR「蒲田駅」東口より徒歩約15分

又は 京急バス(大森東5丁目行乗車)大田区総合体育館前下車

(3)参加区分

【イ】小学3・4年生の部、【ロ】小学5・6年生の部、【ハ】中学1年生男子の部

【ニ】中学2年生男子の部、【ホ】中学3年生男子の部、【へ】中学生女子(1~3年)の部

【ト】二段以下の部、【チ】三段男子の部、【リ】三段以上女子の部、

【ヌ】四・五段男子の部

※区分変更あり注意の事

●男子の部及び女子の部の区分を厳守の事。(二段以下は男・女)

(4)試合方法

個人戦トーナメント(全日本剣道連盟試合審判規則による)

(5)表 彰

各区分毎に、1位、2位、3位(2名)なお、小学生の部はベスト8に敢闘賞を授与。

(6)参加資格

イ.大田区内在住・在勤・在学者(申込時に左記の証明可能な書類の添付をすること)

ロ.大田区剣道連盟の登録会員及び登録準会員(29年度納入済者)

ハ.大田区剣道連盟登録団体の小,中学生の会員。

●不正申込みが発覚した場合は出場を取り消し参加費等は返却しない。

(7)注 意

1.選手は「団体名と姓」を記した名札を着用する。

2.参加者個々にはスポーツ保険に加入するので、負傷などに関しては当連盟は責任を負いません。

3.試合場へは許可証(リボン)着用者以外は入場厳禁。

4.上記入場者(監督など)は試合会場に極めてふさわしくない服装(短パンなど)厳禁

5.別紙の連盟からののお願いを厳守すること。

(8)参加費及び保険料等 (申込時払い)

イ.小学生・中学生は

800円+傷害保険料200円=1,000円のところ

★区が500円負担により下記納入金額となります。

300円+傷害保険料200円=合計500円

ロ.高校生以上:1,000円+傷害保険料200円=合計 1,200円

(9)申込締切

4月28日(金)までに別紙申込書、集計表、参加費、傷害保険料を添えて下記に申込む事。

●連盟締切日5月8日(月)以後は申込み事項の変更は認めない。

(取消しの場合も参加費等の返却はしない)

(10)申込場所

- 蒲 田 支 部 :保国征男 〒144-0032 大田区北糀谷1-18-16/電話3741-2001

- 大 森 支 部:瀧澤明美 〒143-0011 大田区大森本町1-2-8 (東競武道館内)/

電話3766-9518 - 池 上 支 部:信成国仁 〒146-0085 大田区久が原3-39-17/電話3753-3106

- 田園調布支部:川名賢充 〒145-0062 大田区北千束1-8-14/電話3718-8030

- 中学校関係:松川真也 〒146-0081 大田区仲池上2-13-1(大森第十中学内)/

電話3752-4245 - 出場者で連盟HPに写真、所属団体、氏名などの掲載を同意しない場合は事前にその旨を申し出てください。

- 大田区剣道連盟未登録団体の扱い、その他不明な点等につきましては、

下記へお問い合わせ下さい。- 大田区剣道連盟事務局…井口 博方

- 〒143-0025 大田区南馬込2-28-13/電話・FAX3772-0345

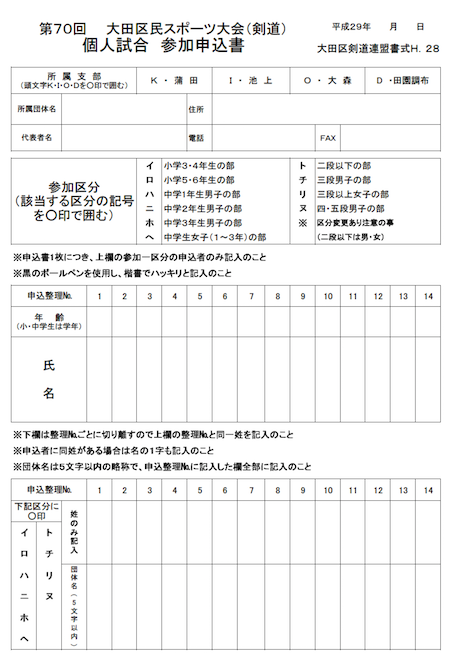

●参加申込書(下の画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

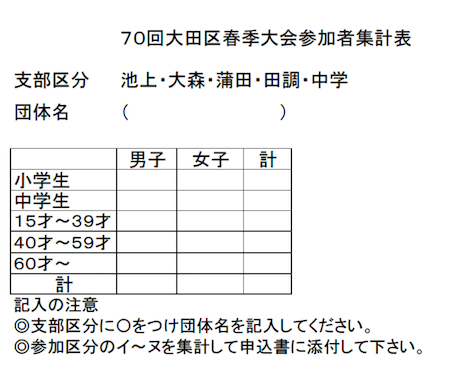

●参加者集計表(下の画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

Filed under: 1)お知らせ by admin

Comments Off