★広報:平成28年4月号

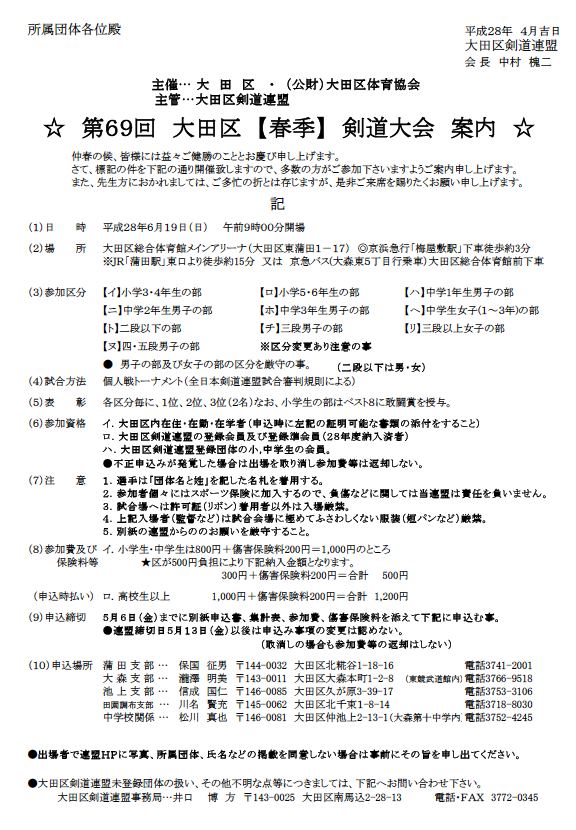

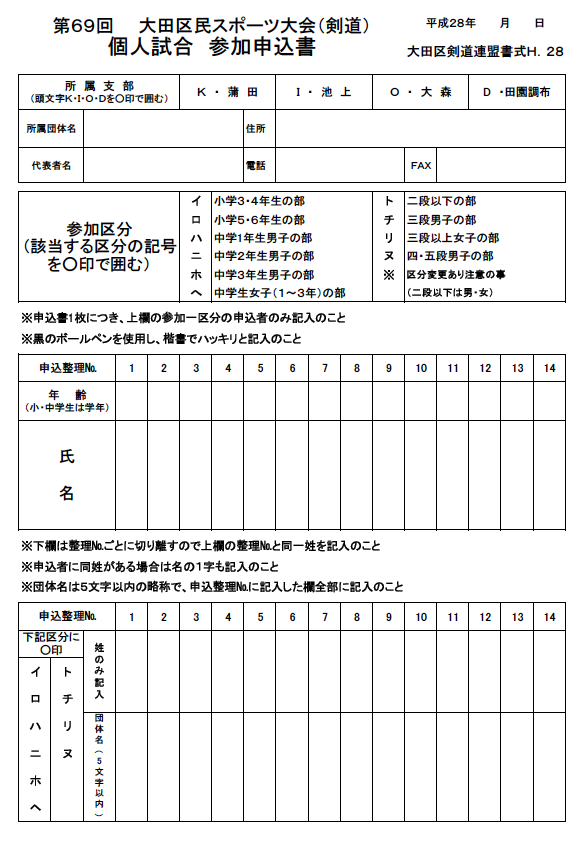

平成28年4〜6月の主な行事予定

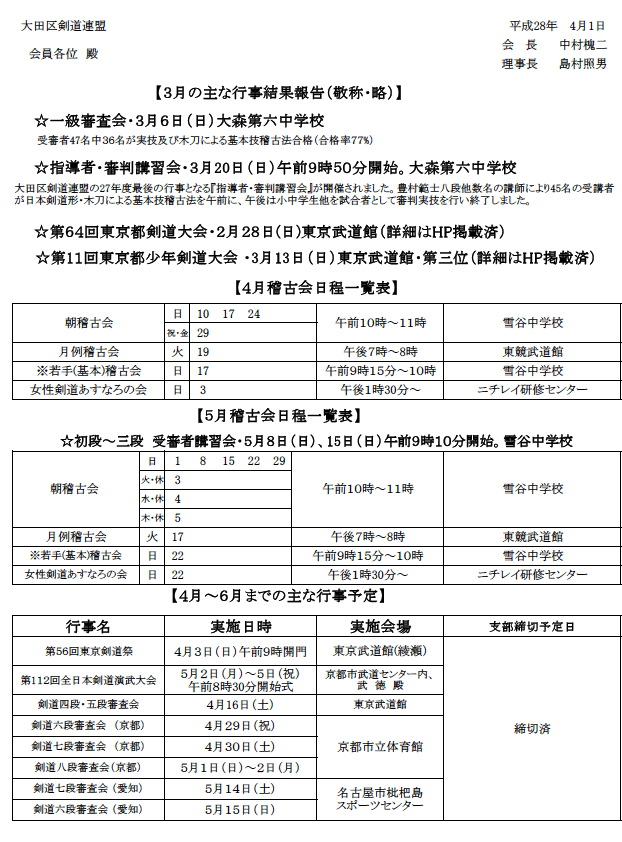

平成28年4・5月の稽古会日程ほか

※下記の画像をクリックしてください。PDFファイルがダウンロードできます。

Filed under: 1)お知らせ by admin

Comments Off

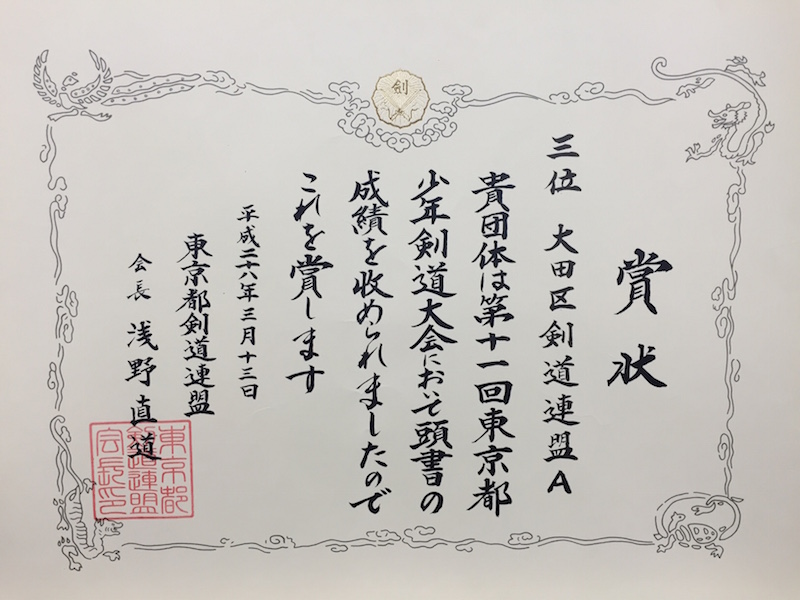

●報告:第11回東京都少年剣道大会

鎌田幹雄(矢口剣志会)

3月13日(日)東京武道館において第11回東京都少年剣道大会が行われました。

これは、全日本剣道連盟が奨励し級審査でも行われている木刀による基本技稽古法の判定試合と1本勝負の組み合わせで4年生から中学生までの7名チームによる団体戦です。

試合は3チームによる1次リーグ、各リーグ1位3チームによる2次リーグそして勝ち上がった4チームにより準決勝、決勝となります。

大田区からは2チーム参加、Aチームには今や大田区女子チームのリーダー小学校の教員で子供の指導には定評がある三森望美、Bチームには六段に合格し今一番油が乗っている日景俊を監督に試合に臨もうとしましたが直前に日景がインフルエンザになるというアクシデントがあり急遽矢口剣志会前川憲一郎に代わりました。

Bチームは1次リーグ敗退、Aチームは1次、2次リーグを勝ち第3位という結果でした。

現在6年生の担任で卒業式前に監督を引き受けてくれた三森先生、急遽監督をお願いした前川先生ありがとうございました。また快く出稽古を受け入れていただきそしてご指導いただいた東競武道館豊村先生、瀧澤先生。池上少年剣の湯川先生、辻先生、大巻先生。鵜の木剣友会の岡本先生他大田区の先生方ありがとうございました。

今後もご指導の程どうぞよろしくお願いいたします。

【大田区A】

先鋒 時任 心(4年)

私は、大田区代表Aチームの先鋒で出場しました。目標は優勝でしたが結果は三位でした。とても悔しかったので来年は木刀や基本の稽古をいっぱいして優勝できるように頑張ります。来年は相手チームに圧倒的に勝って良い流れを作って自分のチームが勝つような剣道をしたいと思います。そして、監督の三森先生、指導してくださった先生方に感謝をしながらこれからも剣道を続けたいと思います。

次鋒 渡辺鳳真(4年)

三森先生に言われた通り攻めるときはせめて、守るときはしっかりと守るという事を区別してしゅんかんに守るか攻めるか見極められるようにしたいです。

木刀ではなかなか勝てなかったので、もっと練習して来年は勝ちたいです。

五将 柳澤光留(5年)

まず、今回の木刀は全勝しましたが、もう少し声は出せたと思います。試合は全体的につばぜりあいが多くそこで技を出せず時間が経ってしまいました。なので、試合ではもっと技を出せばよかったと思います。色々な経験ができたので次は絶対に出て優勝します。

中堅 前川慶人(5年)

この大会ではチームが一丸となり、素晴らしい試合ができたと思います。それぞれに自分の役割があり、自分がどう戦えば良いのか考え、仲間を応援して、最後まで諦めず試合をすることがとても大事だと思いました。

三将 江花祥太(6年)

2年前位から、木刀の基本稽古を毎週日曜日に練習してきた成果、優勝チームとは変わらない演武でした。負けてしまったからからには、後もう少し、後ちょっとの差があるので、完璧に勝てるように日々の稽古を一生懸命やりたいと思います。悔しい結果となってしまったことを忘れず、努力したいと思います。監督の三森先生や指導してくれた先生方ありがとうございました。

副将 澤井臨菜(中1)

私は今回の試合で責任と言うものを感じました。チームが負けても勝っても盛り上げなきゃいけなくて、そこの部分をすごく感じました。

大将 兵藤誠也(中2)

今回は大将として出場した。木刀では力が入り思うように振れなかった。また、発声が私の大きな課題であったが、強いチームは発声も気迫も充分であったと思う。一本試合では、攻めの工夫不足で自分のペースができず、個人的には満足できない結果となった。全体的にチームに助けられた形となり、課題の残る試合となった。

【Bチーム】

先鋒 小谷野紗希(4年)

初めて、東京都少年剣道大会に出場することができてうれしかったです。先鋒として絶対に勝ちたいという気持ちで勝負しました。1回戦目は木刀で負け、試合は勝ちました。2回戦目は木刀で勝ち、試合で負けてしまいました。次も選手として選ばれるように毎日素振りをし、けいこを頑張りたいと思います。次こそは優勝したいです。

次鋒 眞田欣幸(4年)

初めて大会に出て、最初の木刀ではうまく行きましたが1分間の1本勝負ではすぐやられてしまったので、練習をもっとしたいです。今度選ばれたら練習のせいかをだせるようにがんばりたいです。大会ではずっと負けたのでくやしいです。

五将 日景琴音(5年)

私の試合の反省点は、声が出ていなかったこと、足の引付がおそかったこと、相手が来るのを待っていたこと、同じ技を打っていたこと、中途半端な距離で打っていたこと、です。

だから、次に試合に出るときはこの反省点を心掛けてやりたいです。あと、試合に参加して、他の選手は中途半端な距離で打っていないし、全部出来ていたので私も、この反省点を頭に入れて試合を勝ちたいです。

中堅 森永稜(5年)

僕は今回の試合で木刀の試合は1勝1敗でした。負けた理由はいつものくせで二拍子になっていたり、木刀の振りがおそかったからだと思いました。試合は1敗1分けでした。負けた理由は相手のフェイントに引っかかって小手を打たれたので、次はフェイントに引っかからないようにしたいです。

三将 小笠原巧(6年)

今回の大会では残念ながら1次リーグ敗退と言う結果になってしまいました。この大会では、どれだけ木刀でリードできるかが重要だなと改めて感じました。上位チームと自分たちを比べると上位チームは1本1本の振りを集中しているのに対し自分たちは流れで打っていたように思います。今後は1つ1つの振りに集中して形も剣道も頑張ります。

副将 齋藤風花(中1)

私は声も小さく振りも遅かった。これは練習にあまり参加せず試合に出たことが原因だと思った。それに比べ上位に入ったチームは声も大きく振りも早かった。試合に勝つには練習が必要だと感じた。

大将 宮澤 瑛(中3)

正直とても悔しい思いでいっぱいです。まだまだ試合をしたかったし、「これで中学生として出る試合は終わりか」と思うととても悲しいです。そこでこの気持ちを練習や高校での試合に向けて頑張って行きます。僕らのためにご尽力くださった先生・父母の方々、本当にありがとうございました。

Bチーム監督 前川憲一郎

今回矢口剣志会から2チーム出場できたのは大変名誉なことでありました。毎週、時間をかけて稽古した木刀を公式の場で披露でき、Aチームが3位入賞した時は感無量でした。Bチームも事前の強化練習含めて頑張りましたが、大舞台で緊張したのと直前の監督交代などから実力を発揮しきれない者もおり、くやしい1次リーグ敗退となりました。木刀はほんの少しの差で勝敗が分かれることを強く再認識させられました。この経験を来年に向けて、子供達への指導に活かしていきたいと存じます。この度は参加させていただき誠にありがとうございました。

Aチーム監督 三森望美

今回、元立ちと監督を経験させていただきました。正直なところ本当に悔しいです。元立ち側の至らなさもあり反省しています。しかし、私自身も元立ちを務めたことで、理合を改めて考えさせられましたし、子供達の姿勢から学ぶところがたくさんありました。少し紹介させていただきます。

~矢口のこのすごいところ~

いつも全力なところ。私は矢口の子供達のどんな時でも一生懸命なところが大好きです。日曜日の夜、防具を背負って子供達が待つ練習場所へ行くと、辺りは真っ暗な中、体育館だけが煌々と光り、そこから気迫溢れる声が響いて迎えてくれます。それを初めて見た時強く心を打たれました。同時に「剣道っていいなあ。こんな子供達を育てたいなあ。自分のできることは全力で伝えよう!」という気持ちになりました。

体育館に入ると大人でも弱音を吐きたくなるような練習内容を自ら求めて取り組む子供達.何百本、何千本と竹刀を振りながら、指導されたことは真摯に受け止めすぐ試そうとする姿。本当に素晴らしいと思います。その頑張りが今回の結果に結びついたのだと感じています。

今回子供達はもてる力を最大限発揮してくれました。しかし、優勝するにはいくつか身につけなければならないポイントがあるなと感じました。以下自分の感じたことです。

1. 形試合の「魅せ方」 矢口の子供達はギリギリまで打ち切ることができます。ただ、旗が割れて勝ちを逃がした理由は何か。それは、「綺麗な形」の先にある「魅せる」ということかなと考えました。つまり自分が今日まで取り組んできた「剣道」そのものを余すことなく堂々と表現することだと思います。素晴らしい打ちも、流れたり、小さくまとまってしまったら勿体ないです。「自信」や「誇り」のようなものを出し切って、それが結果的に勇ましい大きな振りや見ている人の心に響く残心につながるのではないかと思います。

2. 「主導権」をとる試合展開の仕方 準決勝で戦った調布市チームはここが非常に長けているなと感じました。小中学生といえしっかりと相手を攻め崩し打突している。1分半と言う短い試合時間ですがその間に決して気を切ることなく常に先を取って試合を進めている。これこそが3位と優勝の違いではないでしょうか。これを身につけるには日々の練習から気を切らず先を取って稽古する必要があります。例えば切り返しでもまず構えた瞬間に気で相手を圧倒する。そして攻めながら面を打ち込み息も気も切らず左右面を打ち下がる。そして、最後の面を打つまでの間も決して気を切らないで抜け振り向き次の攻めに入る。このように基本練習から常に実践を意識して取り組むことと、具体的に「攻め崩す」とはどういうものか、どんな方法があるかを例を示しながら教え、試していく事で優勝を勝ち取ることができると感じました。

今回このような機会を与えてくださった鎌田先生をはじめとする矢口剣志会の皆様、大田区剣道連盟の先生方、温かく応援してくださった方々、本当にありがとうございました。優勝した調布市チームも来年度さらに磨きをかけてこの舞台に戻ってくるでしょう。しかし、今回学んだことを日頃の稽古に活かし信念を持って表現できれば勝利は必ず掴めると思います。来年度は形大会も、青年大会も、この少年大会大田区で完全優勝しましょう。皆様、変わらぬご指導・ご声援をお願いいたします。

Filed under: 2)報告 by admin

Comments Off